Будущее дата-центров: глобальный прогноз на 2025 год

2025-05-21

Мировая индустрия дата-центров стоит на пороге глубокой трансформации. Увеличение объёмов данных, развитие искусственного интеллекта, переход к «зелёной» энергетике и растущие ожидания со стороны инвесторов формируют новую реальность для цифровой инфраструктуры.

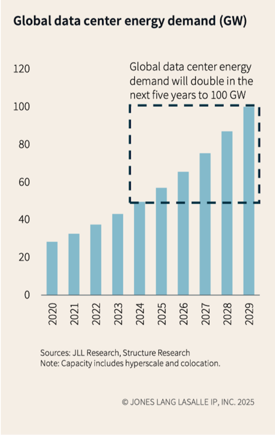

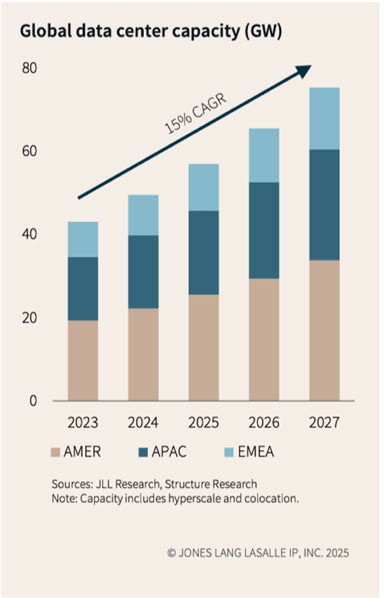

Мы вступаем в период стремительного роста, технологических вызовов и переосмысления подходов к проектированию и эксплуатации ЦОД. Во всяком случае, такие выводы можно сделать на основе нового отчета 2025 Global Data Center Outlook, подготовленного компанией JLL. Аналитики прогнозируют, что к 2027 году рынок будет расти со среднегодовым темпом 15%, а при благоприятных условиях этот показатель может достигать 20%. Однако бурный рост не означает отсутствие сложностей: дефицит энергии, логистические ограничения и изменение климата требуют более устойчивых и инновационных решений. Давайте же рассмотрим ключевые тенденции, отмеченные в отчёте JLL, и попытаемся понять, как будет выглядеть цифровая инфраструктура будущего.

ИИ как главный драйвер трансформации

Индустрия дата-центров переживает настоящий технологический ренессанс, ключевым двигателем которого стал искусственный интеллект. Сегодня ИИ уже не просто тренд, а основа цифровой экономики, стремительно внедряющаяся в здравоохранение, финансы, транспорт, производство, образование и другие сферы. Чем шире и глубже проникают ИИ-технологии, тем более масштабные вычислительные ресурсы им требуются — и именно дата-центры становятся фундаментом для их функционирования.

За последние годы инвестиции в ИИ исчисляются сотнями млрд $. Только крупнейшие технологические компании — AWS, Microsoft, Google, Meta, Oracle, Alibaba, IBM — с каждым годом увеличивают капитальные вложения в ИИ-инфраструктуру. В 2024 году, по предварительным данным JLL, общий CapEx «Большой четвёрки» (AWS, MS, Google, Meta) достиг почти $200 млрд. Эти инвестиции в первую очередь направлены на создание дата-центров, оборудованных специализированными графическими процессорами (GPU) нового поколения и способных выдерживать экстремально высокие нагрузки.

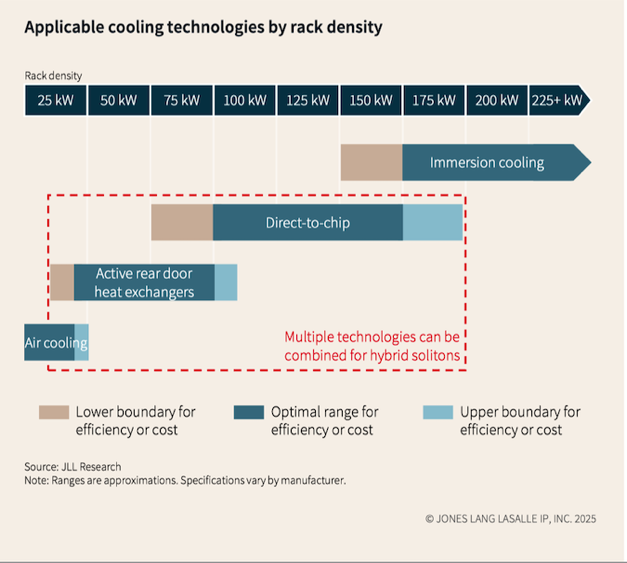

Одним из самых значимых технологических прорывов последних лет стал резкий рост мощности графических ускорителей — GPU/TPU. Если в 2022 году архитектура на 7-нм чипах обеспечивала плотность около 40 кВт на стойку (например, при использовании GPU NVIDIA H100), то уже в 2025 году ожидается массовое внедрение 5-нм решений с плотностью до 130 кВт (ускорители NVIDIA GB200 на базе микроархитектуры Blackwell). Следующий шаг — GPU выполненные по нормам 2-нм техпроцесса, потенциально могут достичь плотности мощности до 250 кВт на стандартную серверную стойку 42U. Это изменение полностью переопределяет физические и инженерные параметры ЦОД: традиционные подходы к проектированию, электроснабжению и охлаждению устаревают буквально на глазах.

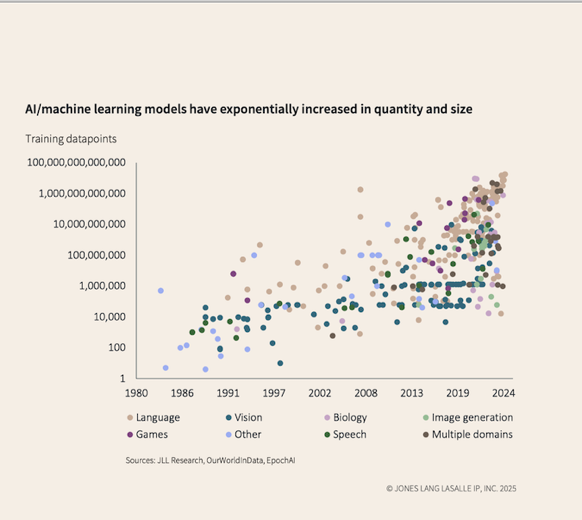

При этом ИИ развивается не только в контексте аппаратных требований, но и так сказать растет в глубину. Количество и размер моделей, используемых для решения задач машинного обучения, увеличивается экспоненциально. Объём данных, необходимых для обучения LLM-моделей достигает триллионов токенов. Новейшие GPU позволяют сократить время обучения с многих часов до считанных секунд. Это создаёт условия для быстрой итерации моделей и запуска сложных систем в сжатые сроки — а значит, формируется ещё больший спрос на вычислительную инфраструктуру.

Один из новых трендов — географическое разделение центров обучения и вывода ИИ-моделей. Для тренировки требуется колоссальная мощность — до 1 ГВт на один объект (эквивалент потребления 800 тыс. домохозяйств в США), поэтому такие ЦОД строятся рядом с электростанциями. В то же время inference-центры, обеспечивающие низкую задержку при взаимодействии с пользователями, располагаются ближе к мегаполисам. Это напоминает стратегию логистических компаний, разделяющих региональные склады и «последнюю милю».

Кроме того, ИИ стимулирует не только рост в потреблении ресурсов, но и архитектурные изменения в сетях передачи данных, хранения информации, оптимизации инфраструктурных компонентов. Появление специализированных ИИ-центров потребует новых моделей взаимодействия между провайдерами, облачными платформами, поставщиками чипов и разработчиками программного обеспечения для искусственного интеллекта. Платформы на базе ИИ уже становятся экосистемами со своими дата-центрами, энергетическими контрактами и логистикой.

В результате ИИ выступает не просто потребителем инфраструктуры, но и фактором, формирующим облик отрасли. Он задаёт новые стандарты плотности, энергоэффективности, масштабируемости и надёжности для оборудования ЦОД. И это только начало: по мере появления новых классов моделей — AGI, автономные ИИ-системы, квантово-усиленные модели (quantum-enhanced models) требования к инфраструктуре возрастут в разы. Будущее ЦОД неразрывно связано с будущим AI/ML — и то, насколько успешно отрасль справится с этой задачей, определит темпы прогресса во многих отраслях экономики.

Энергетический вызов и возрождение ядерной энергетики

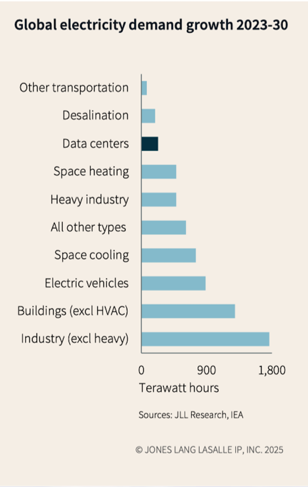

По мере того как цифровая трансформация ускоряется, энергетическая инфраструктура сталкивается с беспрецедентной нагрузкой. Дата-центры, несмотря на долю всего в 2% от глобального энергопотребления в 2025 году, становятся символом энергетического давления в медиа и общественном сознании. И хотя рост их потребления энергии объективен, он — лишь часть куда более масштабной картины: электрификация транспорта, массовое внедрение тепловых насосов, рост потребления в развивающихся странах и климатические изменения создают кумулятивный эффект.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2025 году глобальное энергопотребление увеличится на 4% — самый высокий показатель за последние 20 лет (исключая посткризисные скачки). При этом наибольший вклад в рост даст не сектор дата-центров, а кондиционирование воздуха и электромобили. Тем не менее, высокие темпы кластеризации ЦОД (особенно в таких центрах, как Северная Вирджиния, Лондон и Токио) создают локальные перегрузки сетей. В отдельных странах — Ирландии, Сингапуре, ОАЭ — доля ЦОД в энергопотреблении превышает 10–20%, что требует немедленных решений по перераспределению нагрузки и диверсификации источников энергии.

Особую проблему создаёт инфраструктура передачи энергии. Как правило, основным «узким местом» становятся не источники энергии, а протяжённые сроки строительства и согласования высоковольтных линий электропередач. В ряде регионов этот процесс может занимать 4–5 лет. Это существенно затрудняет реализацию новых проектов, заставляя девелоперов пересматривать стратегию выбора локаций — теперь приоритет отдается участкам с уже подведённой мощностью или доступом к магистральным ЛЭП, а не просто доступной цене земли.

На фоне этих вызовов возрастает интерес к альтернативным источникам энергии. Ядерная энергетика, долгое время считавшаяся «пассивной» технологией, вновь выходит на передний план — особенно в условиях борьбы с выбросами CO₂ и необходимости стабильных источников электричества. Ведущие технологические компании, нацеленные на достижение нулевого углеродного следа (Net Zero), рассматривают ядерную энергию как один из немногих реальных путей удовлетворения одновременно и энергетических, и экологических требований.

Наибольшую перспективу представляет сегмент малых модульных реакторов (SMR). Эти установки мощностью от 1,5 до 300 МВт создаются по модульной технологии, легко масштабируются и требуют существенно меньше затрат и времени на развертывание, чем традиционные АЭС. В 2024 году уже были подписаны первые контракты между разработчиками SMR и операторами дата-центров. JLL прогнозирует, что в 2025 году количество таких соглашений удвоится, а общая мощность по ним достигнет нескольких гигаватт. Особенно активно рынок развивают компании Oklo, X-Energy, Kairos, Holtec — они уже получили ряд контрактов и грантов от правительств и частного сектора.

Тем не менее, несмотря на энтузиазм, путь к массовому внедрению SMR не будет простым. Технология находится на стадии пилотных испытаний, а первые коммерческие установки в США ожидаются не ранее 2030 года. Регуляторные процедуры, общественные страхи, высокая капиталоёмкость и неопределённость нормативной базы остаются барьерами. Предполагается, что начальная волна внедрения произойдёт на площадках действующих или выведенных из эксплуатации АЭС, где уже есть инфраструктура, кадры и допуски.

Кроме SMR, наблюдается интерес и к перезапуску деактивированных ядерных реакторов. В США и Европе идёт переоценка стратегических объектов, которые ранее считались нерентабельными, но теперь могут играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности цифровой экономики. В этом контексте дата-центры становятся не просто потребителями, а партнёрами энергетических компаний, совместно формируя ландшафт распределённой и устойчивой энергетики будущего.

Таким образом, энергетический вызов, стоящий перед индустрией дата-центров, уже трансформируется в окно возможностей. Инвестиции в ядерную энергетику, развитие локальных распределённых сетей, инновации в накопителях энергии и новые модели взаимодействия с энергосистемами позволят сектору не только справиться с нагрузкой, но и сыграть ведущую роль в переходе к низкоуглеродной экономике.

Жидкостное охлаждение: ключ к энергоэффективности

По мере роста плотности вычислений и масштабов ИИ-нагрузок, одна из самых острых проблем, с которой сталкиваются операторы дата-центров, — это эффективное охлаждение оборудования. Традиционные воздушные системы охлаждения, которые вполне справлялись со своей задачей при нагрузке 5–10 кВт на стойку, не отвечают новым задачами, когда отдельные GPU-кластеры могут потреблять по 100–300 кВт. В таких условиях без внедрения новых технологий устойчивое развитие отрасли просто невозможно.

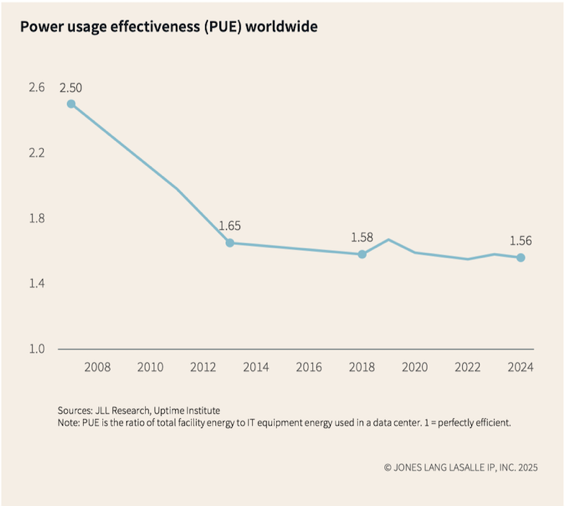

Жидкостное охлаждение стало ключевым ответом на эту проблему. Уже сегодня оно применяется в новых объектах как базовое решение — особенно в ЦОД, ориентированных на ИИ и высокопроизводительные вычисления (HPC). Основные технологии, которые используются сейчас, — это охлаждаемые задние двери серверных шкафов (RDHx) и direct-to-chip (DTC) — подвод охлаждающей жидкости прямо к процессору. Эти системы обеспечивают гораздо более высокую теплоотдачу, чем воздушные, и позволяют снизить Power Usage Effectiveness (PUE) — коэффициент энергоэффективности ЦОД. Согласно данным JLL, только переход к жидкостному охлаждению позволит максимально приблизится к теоретически идеальному PUE = 1,0.

Важное преимущество жидкостного охлаждения — его масштабируемость и гибкость. Для существующих объектов доступны решения, которые можно внедрить без капитальной реконструкции — особенно при переходе на гибридный режим: до 70% тепла отводится жидкостью, а остальное — воздушной вентиляцией. Это позволяет постепенно адаптировать инфраструктуру под растущие нагрузки без остановки работы дата-центра. В дополнение, такие системы снижают уровень шума, улучшают условия труда персонала и повышают общую надёжность оборудования.

Отдельного внимания заслуживает следующая волна инноваций — иммерсионное охлаждение, при котором серверы полностью погружаются в диэлектрическую жидкость. Эта технология обеспечивает высочайший уровень теплоотвода и является практически единственным решением при нагрузках свыше 150–200 кВт на стойку. Но массовое внедрение иммерсионных систем пока затруднено. Среди препятствий: высокая стоимость, необходимость переоснащения помещений, требования к прочности пола (вес наполненной ванны с оборудованием может превышать несколько тонн), а также специфика обслуживания и контроля качества жидкостей.

В краткосрочной перспективе иммерсионное охлаждение будет использоваться точечно — в зонах ИИ-нагрузки или как экспериментальные стенды. Многие операторы тестируют компактные ванны, которые можно внедрить без изменения конструкции здания. Это позволяет без риска изучить преимущества и ограничения технологии, прежде чем переходить к полномасштабным проектам. Одновременно продолжается работа над стандартизацией решений, созданием более доступных жидкостей и автоматизированных систем управления.

Не менее важно и то, что охлаждение сегодня становится не просто инженерной задачей, а фактором конкурентного преимущества. Компании, способные предложить клиентам высокую плотность размещения при низком PUE, получают преимущество в цене, масштабе и скорости вывода новых ИИ-продуктов на рынок. Более того, регуляторы в Европе, США и Азии начинают вводить нормы энергоэффективности и экологического следа ЦОД, что делает переход на жидкостные технологии не просто желательным, а обязательным шагом в ближайшие годы.

В целом, индустрия охлаждения находится на пороге фундаментальных изменений. Воздух всё ещё используется — и будет использоваться — в большинстве традиционных ЦОД, но будущее за жидкостью: от точечных решений direct-to-chip до полного иммерсионного охлаждения. Этот переход будет ключевым для устойчивого развития всей ИТ-инфраструктуры, особенно в условиях энергетических ограничений и растущих экологических требований.

Инвестиции и рынок капитала: рост с оглядкой на риски

На фоне глобального экономического беспокойства и волатильности в традиционных секторах недвижимости, дата-центры остаются одной из самых стабильных и привлекательных категорий активов. Их уникальное положение на пересечении технологий, инфраструктуры и энергетики делает их настоящим «магнитом» для вложений со стороны ка институциональных инвесторов, так и фондов прямых вложений. Прогноз JLL на 2025 год подтверждает: интерес к сектору останется высоким, несмотря на вызовы на уровне макроэкономики.

Дата-центры рассматриваются как долгосрочные инфраструктурные активы с высокой рентабельностью и устойчивым спросом. Главные стимулы для инвесторов — это рост потребностей в обработке и хранении данных, экспоненциальный рост ИИ-нагрузок, дефицит мощностей на рынке и барьеры для входа, которые ограничивают конкуренцию. По оценкам аналитиков JLL, в 2025 году в строительство и запуск новых объектов будет вложено порядка $170 млрд. Это рекордная сумма, при этом большая часть проектов реализуется в формате создания «с нуля» (greenfield), что требует значительного стартового капитала и развитой экспертизы.

Особую активность на рынке проявляют фонды прямых инвестиций, которые в последние годы стали главными игроками в сегменте строительства ЦОД. Вместо покупки готовых активов они предпочитают входить в проекты на стадии выбора земельного участка, обеспечивая финансирование под будущую аренду или выкуп готового объекта. Это позволяет им максимально контролировать экономику проекта и снижать конкуренцию за готовые активы, которая часто сопровождается перегретыми ценами.

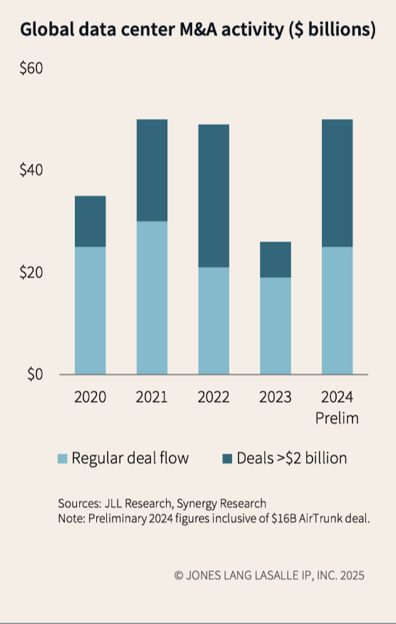

Институциональные инвесторы (пенсионные фонды, страховые компании, государственные фонды) также активно заходят в сектор, но преимущественно через крупные сделки слияний и поглощений (Mergers and Acquisitions, M&A) или приобретение долей в международных платформах. Крупные инвестиционные банки и инфраструктурные фонды всё чаще формируют «клубные сделки», где объединяются ресурсы нескольких сторон для финансирования проектов мощностью от 50 до 500 МВт. Это позволяет диверсифицировать риски и масштабировать проекты быстрее.

Тем не менее, активность на рынке вторичных сделок остаётся ограниченной. Объём ежегодных продаж готовых ЦОД, по данным JLL, составляет в среднем около $7 млрд — в разы меньше, чем в других сегментах коммерческой недвижимости (например, $240+ млрд в сегменте офисных объектов). Одна из причин — значительный разрыв между ценовыми ожиданиями продавцов и покупателей. Рост процентных ставок и стоимости капитала снизил аппетит к дорогим приобретениям, особенно если они не сопровождаются долгосрочными контрактами или чёткой возможностью увеличения доходности.

Кроме того, структура дохода от ЦОД сложна и требует глубокого понимания ИТ-рынка, договорных моделей, SLA и технических характеристик. Это создаёт высокие барьеры для новых инвесторов, не обладающих профильной экспертизой. Однако те, кто уже освоился в секторе, всё чаще предпочитают органический рост и локальные партнёрства, особенно в развивающихся странах. Совместные предприятия (joint ventures) с местными девелоперами, энергетиками или ИТ-компаниями становятся всё более популярным способом масштабирования с учётом национальных регуляторных и рыночных реалий.

Сегмент M&A, который пережил пик в 2020–2022 годах, в 2025 году, очевидно, будет снижаться. Причина — консолидация крупнейших операторов, у которых теперь уже есть собственная глобальная инфраструктура и нет острой потребности в приобретениях за большие премии. Однако при этом возрастёт доля «прицельных» покупок и стратегических альянсов, направленных на выход в новые регионы или освоение нишевых направлений, таких как ИИ-ЦОД, SMR-проекты, высокоплотные кампусы.

Таким образом, инвестиционный ландшафт в индустрии дата-центров становится всё более зрелым и избирательным. Новые сделки будут фокусироваться не на масштабе, а на стратегической значимости, качестве активов, доступе к энергии и перспективности локации. И хотя общая активность может немного замедлиться из-за макрофинансовых условий, стратегические и технологически подкованные игроки продолжат расширяться, закрепляя за дата-центрами статус одного из ключевых инфраструктурных активов XXI века.

Дата-центры на новом витке эволюции

На фоне стремительного технологического прогресса и постоянного обновления вычислительных платформ возникает логичный вопрос: не устареют ли существующие дата-центры в ближайшие 5–10 лет? Это особенно волнует инвесторов и операторов, планирующих долгосрочные стратегии. Однако аналитики JLL уверенно отвечают: вопреки опасениям, дата-центры не теряют своей ценности со временем — при грамотной эксплуатации и модернизации они, напротив, зачастую становятся ещё более ценными активами.

Первое, что важно понимать: не все вычислительные задачи требуют самых новых архитектур и высокой плотности. Большую часть мирового спроса по-прежнему составляют традиционные нагрузки — хранение данных, облачные сервисы, резервное копирование, потоковое видео, SaaS-приложения и корпоративные системы. Даже с учётом бурного роста ИИ, по оценкам JLL, только около 50% всей ёмкости ЦОД к 2030 году будет использоваться под ИИ-нагрузки. Это означает, что ещё как минимум половина рынка будет нуждаться в инфраструктуре, для которой нет необходимости строить новое сверхплотное здание с жидкостным охлаждением.

Кроме того, технологическое обновление внутри дата-центра происходит регулярно. Оборудование, установленное 5–10 лет назад, часто модернизируется — меняются серверы, системы хранения, блоки распределения питания, каналы связи. В результате, в стенах одного и того же здания может быть размещено новейшее оборудование, ничем не уступающее по производительности тому, что стоит в новом объекте. Таким образом, «устаревание» затрагивает не столько здание, сколько стратегию управления инфраструктурой и её модернизацию. И самое главное — ценность дата-центра не ограничивается оборудованием. Наиболее значимые активы — это:

- доступ к мощной и стабильной электроэнергии, особенно в регионах с энергетическим дефицитом;

- инженерная инфраструктура: системы охлаждения, резервного питания, охраны и мониторинга;

- пропускная способность каналов связи, особенно в телеком-кластерах и интернет-узлах;

- логистика и расположение, особенно вблизи крупных потребителей и сетевых узлов.

Сегодня многие операторы и инвесторы рассматривают возможность переиспользования существующих объектов: их можно адаптировать под ИИ-нагрузки, разделить на зоны с разной плотностью, модернизировать охлаждение (например, установить rear-door heat exchangers или DTC-системы). Более того, учитывая сложности с подключением новых площадок к электросетям, объекты с уже существующим энергоснабжением становятся особенно ценными — часто даже более предпочтительными, чем новый проект.

Сама концепция «обесценивания» ЦОД во многом родом из офисного или торгового сектора, где здания теряют арендаторов по мере морального устаревания. В случае дата-центров ситуация иная: спрос, если мы говорим про общемировую ситуацию, как правило, превышает предложение, и даже относительно старые объекты находят своего арендатора — будь то ИТ-компания, оператор облачных сервисов или колокейшн-провайдер.

Таким образом, дата-центры — это не одноразовая инвестиция, а живая инфраструктура, которая может меняться, адаптироваться и сохранять свою ценность десятилетиями. Особенно в условиях глобальной гонки за вычислительные мощности и электроэнергию, каждый работающий ЦОД — это стратегический актив. Ключ к его долголетию — в гибкости архитектуры, своевременном обновлении и стратегическом управлении ресурсами.

ЦОДы как опорная инфраструктура цифрового будущего

Похоже, 2025 год становится поворотной точкой для индустрии дата-центров. Мы наблюдаем активизацию сразу нескольких мощных трендов: взрывной рост ИИ, стремление к энергоэффективности, необходимость перехода к низкоуглеродной экономике, ужесточение регуляторных норм и трансформация подходов к проектированию и эксплуатации ИТ-инфраструктуры. На этом фоне дата-центры превращаются в стратегические активы, критически важные для функционирования цифровой цивилизации.

Будущее за гибкими, масштабируемыми и энергетически устойчивыми ЦОД, способными адаптироваться к новым технологическим задачам. Это означает, что выиграют те операторы и инвесторы, кто начнёт мыслить не шаблонно, а системно — рассматривая ЦОД как экосистему, в которую интегрированы новые формы энергетики, продвинутые модели охлаждения, продуманная архитектура размещения ИИ-нагрузок и долгосрочные стратегии модернизации.

На фоне растущей нагрузки на электросети и нехватки площадок для нового строительства, существующие дата-центры обретают вторую жизнь. Своевременное переоснащение, оптимизация распределения ресурсов и грамотная стратегия управления позволяют не только сохранить, но и увеличить их рыночную стоимость. Это особенно важно в условиях сжатия маржи и увеличения стоимости капитала — каждый мегаватт доступной мощности превращается в конкурентное преимущество.

Инвестиционный ландшафт тоже меняется. Вместо гонки за масштабом начинается борьба за умный рост — за доступ к надёжной энергии, талантам, локальным партнёрам и стабильной регуляторной среде. Особенно важную роль в этом процессе будут играть новые форматы партнёрств: от совместных предприятий и альянсов с энергетиками до стратегических соглашений с разработчиками ИИ. Сами дата-центры становятся точками пересечения интересов ИТ, энергетики, недвижимости и государственной политики.

Дата-центры — это инфраструктура будущего, от которой зависит не только развитие ИИ, но и функционирование всего цифрового общества. Это опорные конструкции новой экономики, в которой каждая миллисекунда задержки и каждый киловатт мощности приобретают стратегическое значение. Управлять дата-центром в XXI веке — значит управлять цифровыми потоками человечества, его знаниями, сервисами, безопасностью и инновациями.

Поэтому главный вызов и одновременно главная возможность для отрасли — это способность не просто наращивать объёмы, но строить осознанную, устойчивую, экологичную и интеллектуально насыщенную цифровую инфраструктуру, в которой технологии служат людям, бизнесу и планете. И именно такие подходы определят, какие компании и страны станут лидерами в мире, где вычислительные мощности становятся новой валютой глобального влияния.